在全球老龄化浪潮下,养老机器人产业正成为各国应对照护危机的重要突破口。中国创新企业研发的"大头阿亮"养老机器人,凭借其独特的AI视觉识别技术和本土化设计,在跌倒预警、智慧查房等领域取得突破性进展。这一案例为我们观察中日韩欧养老机器人发展路径提供了绝佳样本,也揭示了全球养老科技产业面临的共同挑战。

日本作为最早布局养老机器人的国家,构建了全球最完善的政策体系。自2009年启动"生活辅助机器人应用化计划"以来,日本通过经济产业省与厚生劳动省的协同推进,形成了覆盖研发、验证、补贴、普及的全周期支持机制。2025年其技术标准已细化至9大类16项,注册产品达2323款。然而2024年调查显示,超半数照护机构仍未引进机器人,日常使用率不足2%,折射出"技术供给"与"实际需求"的严重脱节。

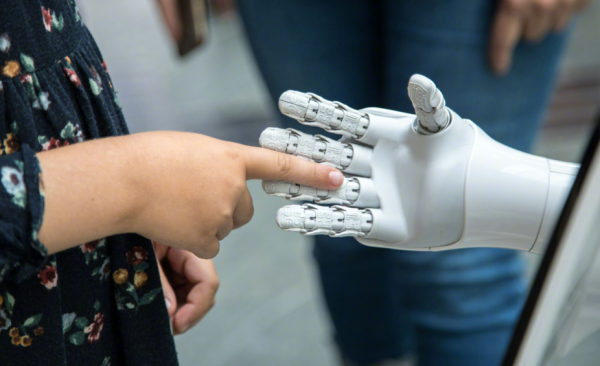

相比之下,中国养老机器人产业虽起步较晚,但展现出独特的后发优势。"大头阿亮"采用"百张照片分析+90%确认阈值"的算法设计,在保证精度的同时将成本控制在欧美产品的1/3甚至更低,这正契合了中国家庭对"高性价比监护"的需求。但同时中国缺乏类似日本长期护理保险的制度支撑,某种程度上也制约了养老机器人在机构端的普及。

韩国的发展路径凸显立法保障的价值。2008年《智能型机器人开发及普及促进法》的颁布,为产业设立了质量认证机构和专项基金。2013年建立的机器人特区,集中资源攻关认知辅助等关键技术。这种"立法+特区"的模式使韩国在民众接受度(使用意愿排名第三)和产业集聚度上取得平衡,但产品仍集中于基础监测功能。

欧洲则呈现出高福利社会的典型特征。欧盟"地平线2020"计划投入800亿欧元支持银发科技,德国"护理技术革新2020"专项预算达2000万欧元。但严格的GDPR数据规范限制了AI算法的训练效率,丹麦虽在排泄辅助等领域形成精细方案,高昂成本却阻碍了大规模应用。

"大头阿亮养老机器人"的成功揭示了破局的关键:首先,精准定位跌倒预警这一高频刚需,避免日本产品"功能过剩"的陷阱;其次,通过模块化设计实现成本控制,破解欧洲产品的"贵族化"困境;最后,采用渐进式推广策略,先从家庭市场切入,规避韩国对机构市场的过度依赖。

展望未来,全球养老机器人产业正面临三大转折:技术层面需从"单一功能"向"场景解决方案"升级;政策层面要从"研发补贴"转向"支付机制创新";市场层面亟待建立"家庭-社区-机构"的立体渗透网络。正如日本经验所示,再完善的政策体系也需与市场需求同频共振。在这个意义上,"大头阿亮"代表的或许不仅是一款产品,更是一条融合东亚实用主义与欧洲人文关怀的新路径。